aufbereitet von Manfred Deiler.

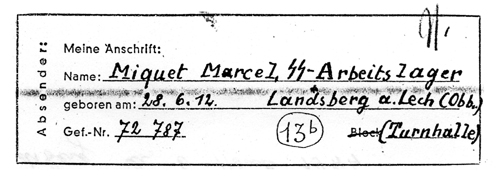

Erstveröffentlichung in: Landsberg im 20. Jahrhundert – Themenhefte zur Landsberger Zeitgeschichte – Heft 5: Das SS-Arbeitslager Landsberg 1944/45: Französische Widerstandskämpfer im deutschen KZ – ISBN: 3-9803775-4-7.

Am 14. Juli fahren wir nach Landsberg am Lech: In das SS-Arbeitslager Landsberg am Lech. Wir sind 350, ungefähr 330 davon sind Franzosen. Es ist ein wirklicher Glücksfall, dass wir unter Landsleuten sind. Wir fahren unter der Bewachung von 30 schon älteren harmlosen Männern, die der Luftwaffe angehören, stehend auf Lastwagen. Sie sind gutmütig, solange der SS-Scharführer, der Kommandant des Zuges, nicht in der Nähe ist. Wenn er da ist, zittern sie und werden hartherzig.

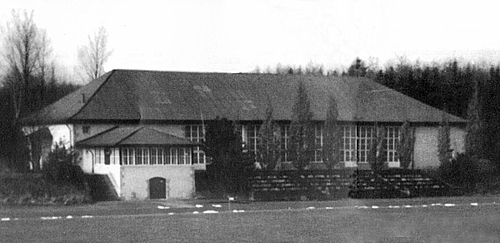

In Landsberg – oder genauer vier Kilometer von Landsberg entfernt – sind wir in einer Turnhalle untergebracht, einem Steinbau, gut beleuchtet, gut gelüftet, ausreichend groß für uns. Jeder wird sein Bett haben, sogar mit Leintuch. Jeder wird auch einen Stuhl haben und seinen sicheren Platz an den langen Tischreihen, wo wir unsere Mahlzeiten einnehmen werden. Um unser Gebäude herum gibt es Landschaft; wenig Raum für Menschen, die man eben der Freiheit entrissen hat, aber viel Platz für uns, die wir aus Dachau kommen. Es gibt einen Ort, von dem man Ausblick auf Wiesen, auf Gruppen von Birken und Weiden, einen kleinen Tannenwald und die Kirche eines Dorfes hat. Wir werden oft hingehen und von dieser Aussicht träumen, obwohl wir dort nur zwei Meter von den Geräuschen und dem Gestank der Latrinen entfernt sind.

In der anderen Richtung, jenseits eines Sportplatzes, sind die Gebäude des Flugplatzes, des „Fliegerhorstes“, des Schlupfwinkels der Flieger. Lang und niedrig, erinnern sie mich eher an ein Kloster als an Kasernen. Eines der Gebäude ist schwer von einer Bombe getroffen worden, es ist demoliert. Die R.A.F. ist darüber hinweggeflogen. und es erinnert uns jeden Tag daran, dass sie wiederkommen kann, wenn es ihr gefällt. (…) Es gibt Luft, es gibt Raum und die wiedergekehrte Hoffnung, die irgendwie spürbar ist. Nach Dachau ist es fast ein Paradies. „Ihr glaubt es nicht, aber das hier ist ein Sanatorium“, sagt unser Lagerschreiber, der Sekretär des Lagers. Nein, wir glauben es noch nicht, aber am Ende des Aufenthalts, nach gewissen Erfahrungen, werden wir diesem Veteranen recht geben, diesem Fachmann der Konzentrationslager, diesem alten Lagerhasen.

Der Lagerschreiber ist in der Tat schon zwölf Jahre in Haft. Er ist ein gebildeter Mann. Als Spross einer Familie recht wohlhabender Drucker, wurde er durch seine pädagogischen Neigungen Lehrer an einer Mittelschule, dann kam er als militanter Kommunist ins KZ, in eine ganze Reihe von Lagern. Er hat alles gesehen und erlebt, was man dort sehen und erleben kann. Er sah Kameraden, unwissende Lebewesen, die um die Küchen strichen und von den Köchen niedergeschlagen, in eine Baracke geworfen, mit anderen formlosen Fleischmassen zu einer anonymen Masse wurden, die von Zeit zu Zeit ins Krematorium entleert wurde. Mit einem anderen Häftling hat er einen dort herausgezogen, der beim Appell gestorben war, um dessen Brotration zu bekommen. Er sah Akte von Kannibalismus, der auch die Hoden der Leichen nicht verschonte. Man band ihm die Arme auf den Rücken und hängte ihn daran auf. So lernte er die Strafe des ,,Baumhängens“ kennen. Er verbrachte Wochen totaler Isolierung aufrecht stehend im Bunker. Er nahm an Kommandos teil, deren Stärke sich in 14 Tagen um drei Viertel verringerte. Er weiß nicht mehr, wie es ihm gelungen ist zu überleben. Und er blieb sich selbst treu. Er ist einer jener wenigen Deutschen, denen ich persönlich für die Arbeit nach dem Kriege Vertrauen schenken würde. Eines Tages sagt er mir: „Deutschland ist im Begriff zu verlieren, wie im Jahr 1914. Aber ich bin nicht sicher, ob es von seinem Militarismus geheilt sein wird.“ (…) Im November wird er zur Untersuchung und Isolation nach Dachau überstellt. Er fährt mit viel Angst. Er glaubt, dass er Dachau nur ,,durch den Kamin“ verlassen wird. Im März 1945 soll er noch gelebt haben.

Sein Nachfolger ist nicht soviel wert wie er. Er ist Österreicher, der behauptet, politischer Flüchtling in Frankreich gewesen zu sein. Aber wie – ich meine, mit welchen ehrlichen Mitteln – kann er dann nach dem Juni 1940 in der Organisation Todt eine Stellung von gewisser Wichtigkeit erhalten haben? Und weshalb ist er im KZ? Und warum hat er Angst, nach Frankreich zurückzugehen? So viele Fragen, auf die wir keine präzisen Antworten finden. Ich bin um so mehr beunruhigt, weil dieser Mensch in der Art und Weise, wie er einen Gegenstand nimmt, die Gewalttätigkeit eines gefühllosen Tieres und in seinen Augen die Energie des Verbrechers zeigt.

Ich bin bei Gesprächen dabei, die er mit dem Lagerführer, dem letzten und gefährlichsten unserer drei SS-Männer, führt. Wirklich! Selbst diese Kanaille, die alle schmutzigen Tricks auf beiden Seiten der Barrikade kennt, muss eingestehen, dass sie entwaffnet ist: „Man kann dir nie was nachweisen, du Lump!“ Ich selbst fühle eine Antipathie, die sich dem Ekel nähert, ja manchmal sogar Ekel ist. Seine scheußlichen Zähne fügen noch eine physische Abscheu hinzu. Ich arbeite schlecht unter seinem Befehl, weil, meiner Meinung nach, gut arbeiten sich nahe kommen heißt. Wir haben heftige Auseinandersetzungen. Aber ich muss zugeben, dass er es den Häftlingen gegenüber niemals an Loyalität hat fehlen lassen. Die Verdächtigungen der Kameraden haben nicht den Schatten eines Beweises finden können. Und in einer bestimmten Affäre, die durch meine Unachtsamkeit hervorgerufen wurde und die, je nach der Laune unseres Chefs, mir hätte teuer zu stehen kommen können, hilft er mir, mich in Sicherheit zu bringen. Einige Zigaretten, die ich ihm anbiete, besiegeln den Abschluss eines dauernden Waffenstillstandes.

Der Lagerälteste, der Häftling, der vom Lagerführer beauftragt ist, unseren Kerkermeistern die innere Disziplin zu gewährleisten – ein Kamerad bezeichnet ihn grimmig als, „unseren Pétain“ – ist ein schönes Vieh ohne geistige oder moralische Bildung. Zum Überfluss zerrüttet ihn seine überhitzte und vielleicht verdrehte Sexualität, der Alkohol, den er selbst herstellt (die Götter allein wissen wie) und der grausame und eitle Durst nach Herrschsucht. Er hasst alles, was seinen Verstand übersteigt – und so ziemlich alles übersteigt seinen Verstand. Um uns die Illusion seiner durchdringenden Überlegenheit zu vermitteln, prüft er uns mit forschenden und finsteren Blicken, die uns Furcht einjagen sollen und doch nur seine eigene Unsicherheit verstärken. Er, dieser feierliche Schwachkopf, dieser aus dem Gleichgewicht gebrachte Verbrecher. Er brüllt wie ein Hysteriker. Er schlägt und teilt Fußtritte aus – er, selbst ein Häftling. Bald kommen wir auf den Gedanken, dass „dieses Schwein kein Politischer sein kann“. In der Tat, es wird bekannt, dass der Schweinehund ein gewöhnlicher Verbrecher ist. Er wird im August oder September wegen einer schweren Beleidigung des Lagerführers – sie haben sich übrigens zusammen besoffen – abgesetzt und nach Memmingen überstellt. Im Mai 1945 erfahren wir mit ungetrübter Freude, dass er gehängt wurde. Er hatte Goldzähne aus dem Mund von Leichen gestohlen.

Er wird durch einen Kameraden ersetzt. Einen etwa 32jährigen Schuster und Kommunisten. Er hat schon elf Jahre KZ hinter sich und eine Philosophie erworben, die uns manchmal lächeln läßt. „Nur die ersten fünf Jahre sind schwer,“ sagt er mir eines Tages, „dann hat man sich daran gewöhnt.“ Dieser Mann hat sich seine physische und moralische Reinheit vollkommen bewahrt. Er hat sein ganzes Gefühl für Haltung beibehalten. Er ist immer und überall Herr seiner selbst, ohne in Kälte und Verachtung zu erstarren. Er leugnet niemals, dass er Häftling ist. Er steht auf unserer Seite. Im Büro bewundere ich oft den ruhigen Mut, mit dem er seine Sicht der Dinge und unsere Sache gegenüber einem wütenden SS-Mann verteidigt. Im April flieht er. Ich weiß nichts über sein weiteres Schicksal.

Neben dem Lagerschreiber und dem Lagerältesten arbeiten noch ein Magaziner, ein kleiner lächelnder Schwabe, wortkarg, klug aber loyal, dann ein Küchenchef, der nichts von der Kochkunst versteht, ein böser und feiger Pole, als Mitglieder im Häftlingsstab. Einige von uns verdächtigen den Koch der einträglichen Schieberei mit Lebensmitteln.

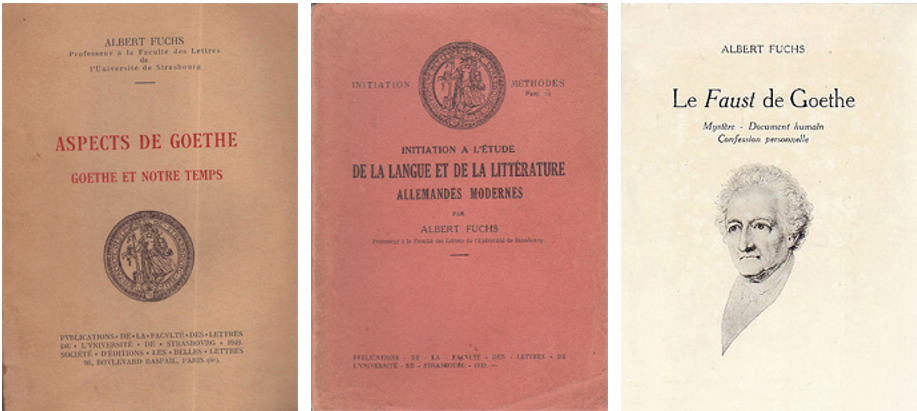

Tatsache ist, dass er mich von einem bestimmten Zeitpunkt an seine Buchführung nicht mehr ins Reine übertragen läßt. Nebenbei bemerkt: Als Dachau mich zum Lagerdolmetscher von Dachau ernannt hat, hat der Lagerschreiber mir die Funktionen eines Hilfsschreibers anvertraut. Auf einen ähnlichen Posten hat er meinen Kameraden Marcel Miquet gesetzt, der ein treuer und verläßlicher Freund wird. Nicht wahr, Miquet, alter Kamerad, wir haben viele Dinge zusammen gesehen? Zuerst hinten, im großen Gemeinschaftssaal, dann in der kleinen fast klösterlichen Zelle, wo wir zum Schluss gearbeitet haben. Zwischen ihren weißgekalkten Wänden haben wir mehr als einmal das Gefühl erlebt, das ein Dompteur im Käfig eines schlecht gezähmten Tigers haben muss. Dort werde ich die drei SS-Leute ganz aus der Nähe erleben, die sich als Chef unseres Lagers abwechseln werden.

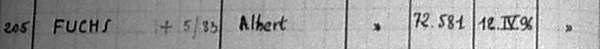

Der erste dürfte ursprünglich kein SS-Mann gewesen sein. Es scheint, dass er seinerzeit als Häftling in ein Lager gebracht wurde und dann unter der Bedingung, der SS beizutreten, entlassen wurde. Er hat keine Bildung. Wenn der Lagerschreiber das Büro verläßt, wo er die Tagesbefehle entgegengenommen hat, stöhnt er: „Viel Vergnügen, Fuchs, wie der Schuft das Deutsche mißhandelt!“

Er mißhandelt es in der Tat, und wir sind gezwungen, seinen Wortschatz und seine Grammatik einer orthographischen Behandlung zu unterziehen.

Was viel schwerer wiegt: Der Mann hat keinen Charakter. Er läßt sich treiben. Wenn der Lagerälteste sich mit ihm befasst, dann liegt für die Häftlinge Sturm in der Luft. Wenn der Lagerschreiber mit ihm spricht, dann geht für uns alles gut. Aber in bestimmten Fällen, in Disziplin- oder Prestigefragen, handelt er selbständig. Im Oktober verlässt er uns. Der Ehrgeiz verzehrt ihn. Er will ein viel größeres Lager leiten. Man überträgt ihm das Judenlager in Kaufering. Er hat sich daran gewöhnt, mit seinem Landsberger Büro zu arbeiten und möchte uns dorthin mitnehmen. Doch nach seinem ersten Besuch dort sagt er uns: „Ihr bleibt hier. In Kaufering ist es zu fürchterlich, Ich will euch nicht einem solchen Leben aussetzen.“ Eines Tages ließ er uns doch dort hinkommen. (…) Es war tatsächlich grauenhaft. Es war eine Hölle, eine Hölle aus Schmutz, Gestank, halbnackten wandelnden Skeletten, eine Hölle aus lebenden Toten und Irren, von der Gangsterbande der SS zur Ausrottung bestimmt. Ich frage den Lagerschreiber: „Warum läßt er uns in Landsberg? Woher kommt diese plötzliche menschliche Regung?“ Er antwortet mir: „Der Typ ist im Grunde nicht ganz schlecht. Er ist nur zu weich. Und er sieht, dass die Sache für die Nazis schiefläuft. Da schafft er sich eben ein Alibi.“

Auch der zweite Lagerführer ist, glaube ich, ursprünglich kein SS-Mann. Er erinnert mich zu sehr an den Typ des alten deutschen Feldwebels, der zu einem subalternen Funktionär geworden ist. Er ist ebenso gebildet wie sein Vorgänger. Für uns im Büro hat das den Vorteil, dass er alles unterschreibt, ohne etwas davon zu verstehen. Er langweilt sich. In seinem schlecht gebildeten Geist scheint er die vage Vorstellung zu haben, dass die Ereignisse in Großdeutschland eine beunruhigende Wende nehmen. Eine Art Pessimismus, ja, Nihilismus scheint ihn zu befallen. Er sagt zu oft: „Scheiße!“ und seufzt. Immerhin nimmt er die Disziplin ernst. Wenn er auch keine Fußtritte gibt – vielleicht wegen seines Rheumatismus – so versteht er sich doch auf Kollektivstrafen.

Nach zwei oder drei Wochen entfernt er sich ohne Erlaubnis für einen Tag aus dem Lager. Im Büro herrscht Freude, dass der Chef nicht da ist. Wir erledigen die laufenden Geschäfte, dann plaudern wir. Plötzlich kommt ein Kamerad aus der Küche, von wo aus der Zugang zum Lager überwacht werden kann: „Achtung! Ein Auto mit Offizieren!“ Eine Minute später stürzt eine Gruppe von drei oder vier SS-Männern mit der Gewalt eines Rammbocks, der eine Mauer durchbricht, in den Raum. Vorneweg ein SS-Offizier, tadellos gekleidet, fest geschnürt.

Der Lagerschreiber springt auf, steht stramm, zitternd und verkrampft, wie ich es noch nie gesehen habe. (…) Mit schneidender Stimme stellt der Offizier einige Fragen, mit der Schnelligkeit und Präzision eines kompetenten Mannes, der einen Untergeordneten prüft. „Wo ist der Lagerführer?“ „Ich weiß es nicht, er hat das Büro verlassen…“ Der Offizier macht eine Kehrtwendung und geht hinaus, wie er herein kam. Sein gestiefeltes Gefolge ihm nach. Vor dem Büro meldet ein hektographiertes Blatt die Abwesenheit des Lagerführers und bestimmt die zeitweilige Vertretung. Es wird in fast wütender Eile gelesen, dann schroff abgerissen und eingesteckt. Es ist ein Beweisstück.

Drei Tage später kommt ein neuer Lagerführer. Es ist Willi Wagner, SS-Oberscharführer, asthmatisch, dickbäuchig, dickarschig, auf zu mageren Kuhbeinen. Er hat einen groben, brutalen Mund. Ist eine Hasenscharte eigentlich ein Indiz für eine syphilitische Vererbung? Um den Kopf zu drehen, reicht sein Hals allein nicht aus, der ganze Rumpf bewegt sich mit. Zum Willkommen sieht er uns mit kalten und grausamen Augen an, ohne ein Wort zu sagen. Er spricht eigentlich nie; er kreischt oder brüllt. Obwohl er schnell kurzatmig wird, bringt er sich ständig in Wut. Wir erfahren später, dass seine Exzesse in Dachau, wo seine Wutausbrüche allein in der Wäscherei und in der Desinfektion etwa 40 Tote zur Folge hatten, selbst von der SS-Verwaltung bestraft wurden. Seine Hände, deren Form und Bewegungen zu betrachten ich Gelegenheit habe, charakterisieren ihn auch: Sie sind ziemlich mager. Sie haben sicherlich nicht die Kraft, jemand mit einem Hieb niederzuschlagen, selbst wenn die Armmuskeln dazu kräftig genug wären. Vielleicht können sie jemanden erwürgen, aber sie können bestimmt Folterinstrumente bedienen – ich weiß nicht, welchen elektrischen Hochspannungsapparat, welches rot glühende Eisen, das über die Haut eines gefesselten Körpers streicht. Es wird uns nicht wundern, dass er ein Feigling ist. Während der Luftangriffe ist er nervös. Mehr als die Sandgrube und den Tannenwald, wo wir Häftlinge so gut es geht in Deckung gehen müssen, liebt er seinen Privatunterstand, acht Meter unter der Erde. Sein Revolver liegt immer in Reichweite auf seinem Arbeitstisch. Wenn er auf die Toilette geht, die dem Büro direkt gegenüber liegt, vergisst er niemals, die Waffe mitzunehmen. Ludwig XIV. muss weniger feierlich gewesen sein, wenn er sich auf seinen Nachtstuhl setzte.

Willi Wagner hat jenen Funken von Größenwahn, der unentbehrlich ist, um einen Menschen in einen SS-Mann zu verwandeln. Er will bedient werden, wie es nur ein Parvenü schlimmster Art verlangen kann. Er geht ein und aus, ohne die Tür zu schließen. Für diesen Lakaiendienst sind die Häftlinge da. Während er ißt oder seine Zeitung liest, muss man ihm die Stiefel wichsen, die er an den Füßen behält. Man muss einen Friseur kommen lassen, der niemals rasch und gut genug arbeitet. Man muss ihm warmes Wasser holen, damit er sich im Büro waschen kann. Ach, die Schmach dieses Bauches und des Hinterteils! Man muss Wasser für seine Mundpflege bereit halten. Jeden Abend habe ich das Vergnügen, an meiner Schreibmaschine zu sitzen und ein schwaches metallisches Geräusch hinter mir zu hören: das Gebiß verläßt das Zahnfleisch. Das nächste Geräusch: die Zahnbürste, die es reinigt. Eine Hand wird ausgestreckt und legt mir die Zahnprothese „seiner Scheußlichkeit“ auf den Tisch. Anschließend setzt sich das Individuum wieder an den Tisch und wir sehen und hören ihn essen. Manchmal furzt er. (…)

Wir sind nur dazu da, ihn zu bedienen oder Objekte seiner moralischen oder psychischen Erniedrigungs-, Ausbeutungs- und Vernichtungsversuche zu sein. Er verlangt von mir, dass ich meine Kameraden bespitzele, um ihm zu berichten, was sie tun, sagen und denken. Meine Verwunderung und Ablehnung erstaunen ihn. Als er eines Abends kein Handtuch hat, trocknet er seine Hände am Ärmel meines Kittels: „Nicht wahr, Fuchs, man muss eine Menge Beleidigungen einstecken, obwohl man Universitätsprofessor ist!“ Ich antworte, dass„die Lage das mit sich bringt“. Er begreift nicht, sonst wäre ich kaum einem Fausthieb zwischen die Augen entgangen. Hie und da, das ist wahr, will er sich entspannen. Er läßt sich herab mit seinen „Schreiberlingen“ über andere Dinge zu sprechen als den Dienst. Er will geistreich sein, aber dieser Geist, der nur mit Stuhlgang und Geschlechtsverkehr beschäftigt ist, reicht nicht weit. Einmal bringt er uns beinahe dazu lauthals zu lachen, als bei ihm aus dem Auskultationsapparat des Arztes, dem Stethoskop, ein Horoskop wird. Erinnern Sie sich, Dr. Koenraad?

Die Form unseres Daseins wird weitgehend, fast ausschließlich, vom Zusammenspiel dieser drei Elemente – der SS, der „Prominenten“ des Lagers und uns, der Masse der Häftlinge abhängen. Die ersten beiden SS-Leute kümmern sich verhältnismäßig wenig um uns. Sie lassen die Appelle zur festgesetzten Zeit abhalten. Die Ungeschickten bekommen dort einige Faustschläge, einige Fußtritte. Dasselbe geschieht, wenn wir beim Fliegeralarm zu langsam in den Unterstand eilen, der im Lagerinneren eingerichtet ist. Manchmal muss eine Gruppe von Kameraden zwei bis drei Stunden strafstehen oder zehn, zwanzig, dreißig Runden um unser Gebäude laufen. Unsere Betten werden durchwühlt. Wir werden bestraft, wenn sie schlecht gemacht sind – und welches Bett eines Häftlings ist schon ordentlich gemacht? Unsere Decken werden uns auf unbestimmte Zeit weggenommen. Aber im großen und ganzen werden wir nicht gezielt schikaniert. Wir werden vielmehr mit einer wirklichen Gleichgültigkeit behandelt.

Wagner bringt Änderungen. Es ist wahr, dass er sich nach den in Dachau, im „Stammhaus“, wie wir ironisch sagen, erlittenen Strafen zurückhält. Er verteilt nur in Ausnahmefällen Ohrfeigen, Faustschläge ins Gesicht, Fußtritte in den Hintern und Kniestöße in die Magengrube. Diese Auseinandersetzungen geschehen übrigens fast immer in der strikten Abgeschlossenheit des Büros, aus dem mögliche Zeugen mit einem Minimum an Umgangsformen hinauskomplementiert werden: „Miquet, Fuchs! Raus!“ Wagner versucht uns bis zur Erschöpfung arbeiten zu lassen, und es gelingt ihm. (Ich sage „uns“ aus Bequemlichkeit. Ich müßte eigentlich ,,meine Kameraden“ sagen. Ich selbst war in Wirklichkeit „Schreiberling“ mit fünf oder sechs Arbeitsstunden täglich – im Sommer hatte ich es kühl, im Winter warm. Das Leben meiner Kameraden war viel härter.) Er wendet eine der möglichen Techniken des langsamen Mordens an. Er beraubt uns der Sonntagsruhe. Er raubt uns jeden Morgen eine Stunde Schlaf und entreißt uns der relativen Wärme unserer Betten, indem er uns zu früh wecken läßt. Wie ein falscher Grandseigneur läßt er jeden Tag eine halbe Stunde. eine dreiviertel Stunde auf sich warten, bis er den Appell abnimmt. Zu dieser Zeit kommen die zwölf eigentlichen Arbeitsstunden hinzu.

An- und Abtreten muss blitzschnell, militärisch straff, untadelig vor sich gehen. Wagner führt eine weitere Neuerung ein, indem er die Arbeitsstätten und die Arbeitsleistung genau überwacht. Bei Luftalarm, den wir meistens etwa 1.200 Meter vom Lager entfernt in einem Tannenwald oder einer Sandgrube verbringen, verbietet er uns zu rauchen und zu sprechen. Er läßt uns mit dem Gesicht zu Boden niederlegen. Wir fühlen sehr wohl, dass auch Disziplin ein Mittel ist, uns zu beugen und um Zwischenfälle zu provozieren. Vor Weihnachten läßt er sich nach den regulären Arbeitsstunden und (mit einer Ausnahme) ohne Entschädigung Spielzeug herstellen. Eines Abends tut er einen entlarvenden Ausspruch: „Schaut euch diese Kerle an! Da verlange ich eine Arbeit für mich persönlich, und sie sind nicht zufrieden!“ An Weihnachten selbst läßt er Kaffee verschwinden, den uns das Rote Kreuz geschickt hat. Aber vor allem hört er nicht auf, im Lager eine Atmosphäre nervöser Spannung und des Terrors zu verbreiten. Jeden Morgen fragen wir uns: „Was wird noch über uns kommen.“ Und Wagner will uns auch noch unter der Verachtung leiden lassen, die er uns ständig zeigt, die er in jede Geste, in jedes Wort legt. Wenn es nicht darum geht, uns arbeiten zu lassen oder uns zu bestrafen, sind wir, wie der treffende deutsche Ausdruck sagt, „Luft für ihn“. Aber er muß doch fühlen, dass diese systematische Mißachtung uns zu keinem Zeitpunkt berührt.

Das ist auch ohne Zweifel die Ursache gewisser Beschimpfungen, die er unter anderem mir als Dolmetscher als Einleitung zukommen läßt, um „den Saubälgen von Scheißfranzosen“ einen Befehl weiterzugeben. Und der Kerl bildet sich ein gerecht zu sein. Er behauptet, dass er es ist. Er sagt es uns ins Gesicht. Er glaubt wirklich daran. Als echter Deutscher fühlt er sich gerecht, weil er eine Verordnung durchführt. Denn jede Anordnung kommt von einer höheren Autorität, die Herrschaft repräsentiert und ein Stück Macht darstellt, die am Absoluten teilhat und respektiert und verehrt werden muss. So hat auch Wagner, hässlich, feig, brutal und in jeder Hinsicht plump versucht, die Persönlichkeit mit dem Druck von Gewalt, diesem deutschen Leitmotiv, auszulöschen, und es ist ihm gelungen, es mit der Überzeugung und Eindringlichkeit eines Virtuosen der großen Trommel begreiflich zu machen.

Ist dieser Kult der Gewalt übrigens nicht in gleicher Weise die Grundlage des Denkens der Unteroffiziere und Soldaten der Luftwaffe, die uns bewachen? Gewiss, sie sind nicht bösartig, diese Männer von 45 oder 55 Jahren. Sie verabscheuen Wagner. An den Einsatzorten treiben sie nicht zur Arbeit an. Sie machen uns sogar darauf aufmerksam, wenn sich Wagner nähert. Wenn sie sicher sein können, dass unser gemeinsamer Oberaufseher nicht im Lager ist, gestatten sie mir, den offiziellen deutschen Heeresbericht in ihrer Wachstube mitzuhören, von wo aus sie unsere große Halle regieren. Sie wissen, dass ich so jeden Tag ein wenig dazu beitragen kann, die Moral meiner Kameraden aufrecht zu erhalten. Eine Zigarette aus den Rot-Kreuz-Paketen beseitigt ihre Skrupel. Ich unterhalte mich kurz mit dem einen oder anderen. Als sie erfahren, dass ich Universitätsprofessor bin, werden einige verlegen.

Ich höre auf, für sie Fuchs zu sein und werde Herr Fuchs, sogar Herr Professor genannt, bis ich ihnen sage, dass es in Landsberg am Lech nur den Häftling Fuchs gibt und füge hinzu „Ihr seid alle sehr freundlich zu uns. Ihr schikaniert uns nicht. Aber wenn Wagner, der euch schikaniert und den ihr verachtet, den Befehl gibt, mich umzulegen, uns umzulegen – schön, dann werdet ihr uns umlegen.“ Ich bekomme ohne die geringste Überraschung die klassische Antwort, die deutsche Antwort: „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.“

Man muss verstehen, dass der Dienst keine Nähe gestattet, die ihn beeinflussen könnte. Einen Befehl diskutiert man nicht. Kommt er denn nicht von „oben“? Als ich das den Kameraden erzähle, macht einer von ihnen die Bemerkung, die den Kern trifft: „Es ist bekannt, dass der Boche keinen individuellen revolutionären Mut hat.“ Und so, gestützt auf die Furcht vor Sanktionen und die Freude an der Macht, führt Wagner – er ganz allein – 50 Männer: die SS, das Symbol Deutschlands.

Wir lernen das Leben aber erst vom November 1944 an in dieser Härte kennen. Im November verändert sich auch unsere Verpflegung. Unser erster Lagerschreiber, ein im Umgang mit Menschen erfahrener Mann, hatte bei den Dornier-Werken, für die wir arbeiteten, für uns bedeutende Leistungsprämien durchgesetzt: im günstigsten Fall bis zu zehn oder zwölf Mark im Monat. Unser erster Lagerführer drückte ein Auge zu, wenn hie und da an einem Samstagnachmittag ein kleines Kommando das Lager verließ, um bei einem Bauern zu arbeiten und Kartoffeln und Kraut mitzubringen, die mit unseren Prämien bezahlt wurden und für den Chef ein Huhn oder einige Eier. (Die unbestechliche Tugend der SS…) Es macht ihm nichts aus, wenn ein Häftling von der Arbeitsstätte „organisiertes“ (*) Gemüse oder andere Lebensmittel mitbrachte. Er führt keine Leibesvisitationen durch. Das alles verbesserte unsere tägliche Kost. Das alles wurde von Wagner aufgehoben. Wagner läßt die Prämie von Dornier herabsetzen. Er verbietet Schwarzarbeit. Er durchsucht die einrückenden Kommandos. Obwohl er mehr von unseren Kräften verlangt, schränkt er die Mittel ein, sie wiederherzustellen. Und die Kälte steht uns noch bevor. Wir sind nur unvollkommen für sie gerüstet, schlecht genährt, erschöpft, gequält. In ihrer einzigen, armseligen, von Feuchtigkeit durchnässten Kleidung, kehren die Kameraden, die morgens im Dunkeln ausrücken, abends zurück in ein großes Gebäude, wo sie sich weder wirklich wärmen noch ihre armseligen Lumpen trocknen können, wo sie nichts zum Umziehen haben, wo sie hungern. In meinem ganzen Leben werde ich diese Winterabende in der riesigen Halle nicht vergessen, die mit ihrer schwachen Beleuchtung noch unheimlicher und ausgedehnter erschien. Möglichst eng drückten sich die Gruppen um zwei Öfen, die armen unglücklichen Teufel, die keinen Platz gefunden hatten, traten mit verzerrten Zügen, gebeugtem Rücken, die Hände in den Taschen, auf der Stelle, um sich ein wenig Wärme zu verschaffen, soweit das in ihrer aus der Form geratenen, verwaschenen, durchnässten Kleidung möglich war. Es war ein Bild, aus dem in manchen Augenblicken das Grauen eines Gruselkabinetts oder eines Marktes, auf dem „christliche Sklavenhunde“ in irgendeiner Berberstadt verkauft werden, aufstieg und dumpfe Hoffnungslosigkeit lag wie ein böser Zauber über unseren kahlgeschorenen Köpfen.

Ohne dass es wirklich zu Misshandlungen kam, wurde uns die Scheußlichkeit des Systems in seiner ganzen Rohheit bewußt, die Absicht, uns Stück für Stück zugrunde zu richten, die Technik des langsamen Todes, die eine vorläufige wirtschaftliche Ausbeutung erlaubt. Es ist ein Dasein, das uns im höchstmöglichen Maß all dessen entblößt, was uns am Leben erhalten könnte. Es ist die Unterernährung, der Hunger, der dem Körper, der Seele und dem Geist aufgezwungen wird. Es ist die Ausbeutung der Arbeitskraft des menschlichen Arbeitsviehs, das wir sind. Es ist der Weg zur Ausrottung. Auch bei Krankheit werden wir keineswegs aus humaner Fürsorge gepflegt, sondern aus Erwägungen praktischer Art: Die Leistungen dürfen nicht sinken. Im Übrigen ist ein Häftling nicht krank, er ist „arbeitseinsatzunfähig“.

Aber sind wir Arbeitsinstrumente, Werkzeuge, Sachen? Zu Weihnachten ist unsere Zahl auf 250 gesunken. Etwa zwanzig von uns wurden in einem Kommando nach Ostpreußen geschickt. Ungefähr 80 wurden wegen Arbeitsunfähigkeit nach Dachau überstellt. Was ist aus ihnen in der Kadaverfabrik geworden? Von 6.500, die aus Puy-de-Dome deportiert wurden, sind im Juli 1945 nur 680 zurückgekehrt. Uns gelang immerhin durchzuhalten. Gerade als Wagner die zusätzlichen Lebensmittel, die von außerhalb kommen, unterbindet, treffen die ersten Pakete des Roten Kreuzes ein. Von Mitte Dezember bis Mitte März erhält jeder fünf Pakete. Viele Dankesschreiben sind von Landsberg nach Genf und weiter nach Frankreich gegangen.

Eine andere Quelle des Trostes sind einige Bücher, die aus der Bibliothek von Dachau gekommen sind. Unter diesen Büchern finden sich Schriften der Hitlerpropaganda und Romane, die weder Bedeutung noch Wert besitzen. Aber es gibt auch „die Ballade vom Zuchthaus“ von Reading – wir haben sie wieder und wieder gelesen, Cavenago, mein lieber Freund! – oder „Salammbô“, wo uns der Umsturz, der Aufschwung, die Entkräftung von Massen gezeigt wird, die uns so sehr ähnlich sind, oder „L’Ascension de M. Baslèvre“ über das Milieu von Lebewesen in Paris, die uns verwandt scheinen. Ich selbst entdecke wieder einmal in meinem Leben „Egmont“ und den Triumph seines „Fallt freudig!“. Die ,,Odyssee“ in der Übersetzung des alten Vaters Voss bringt mir die Erinnerung an meine Jugend und an den heidnischen Glanz griechischer Bildung zurück. In einer Anthologie englischer Lyrik begegne ich einigen bewundernswert mannhaften Versen von Browning. Und es gibt kleine und große Dinge, die nur zufällig sind, aber dennoch froh machen und ermutigen. Der Küchenbulle „organisiert“ ein Huhn. Er verspeist es selbst. Unser Wagner findet nur die Füße des Huhns und gerät in Rage, weil er um das Geflügelgericht geprellt wurde. Es ist ein kleiner Scherz, der erlaubt, auf Kosten des Tyrannen zu lachen. Aber es gibt auch pathetische Augenblicke: Zwei Kameraden, die bei einem Fluchtversuch ergriffen und so geschlagen werden, dass ihnen das Blut über den nackten Rücken und das Gesicht fließt, werden dem Lagerführer vorgeführt. Aufrecht, mit erhobenem Kopf, die flammenden Augen in die des Chefs gebohrt, des Gegners, des Feindes, sagen sie: „Wir Bedauern nichts. Bestraft uns!“ Ah! Kameraden – ich weiß nicht mehr eure Namen, verzeiht mir! – was waren wir stolz, Franzosen zu sein, als wir euch sahen…

Dann wurde unsere Moral durch den Gang der militärischen Ereignisse gestärkt. Gewiss, zwischen dem Augenblick, wo die Anglo-Sachsen und die neue französische Armee auf den Westwall stießen und dem Beginn der russischen Offensive am 13. Januar, warteten wir bald aufgeregt, bald resigniert, bald überdreht. Aber von jenem Datum an habe ich jeden Tag die große Freude, den Kameraden, die von der Arbeitsstätte zurückkommen, gute Nachrichten überbringen zu können. Erinnert ihr euch, Bory, Kamerad aus Billon in der Auvergne und Schuster, mein Landsmann von Bas-Rhin, aus Niederrödern, und Barontini, tüchtiger Bursche aus der Provence, erinnert ihr euch, wie ihr mir „den Rücken gedeckt habt“ vor der abwesenden SS, während ich hinaufstieg, um den Heeresbericht von der Luftwaffe zu holen. Die ermahnte mich, wenn nötig, dringend zu gehen, um mich und sie selbst nicht zu kompromittieren? Erinnern Sie sich, Dr. Koenraad, an die wertvollen und verbotenen Karten, die Sie in Ihrem Revier gleichsam unter dem Schutz des Roten Kreuzes verwahrten, und wir jeden Tag die Fronten absteckten?

So wertvoll diese geistige Nahrung von außen auch gewesen sein mag, sie war doch nicht das Entscheidende. Das Wesentliche lag in uns selbst, in jedem von uns. Jeder von uns musste gestützt werden und konnte auf Dauer nur durch die Kräfte, die er in sich selbst fand, aufrecht erhalten werden. Jeder von uns musste seine Philosophie und seine eigene innere Welt haben, in die er sich jeden Tag zurückzog und sammelte, wenigstens während einiger Augenblicke im Bett, bevor er einschlief. Die Achse dieser Philosophie, dieser Welt. ist der instinktive Lebenswille, der aber von einem anderen klaren Willen überwacht wird: Mutter eines Vertrages mit dem Tod, im Falle wo Weiterleben eine Gemeinheit würde. Und um diesen Mittelpunkt, um diese entblößte und Widerstand leistende Säule, rankten sich unsere Ideen und das Gefühl eines Heimwehs, eines Traumes. Der christliche Glaube, die kommunistische Überzeugung oder die Religion der Menschenwürde vereinigten sich zu einer Vision eines vergangenen und zukünftigen Glücks: Frau, Kind, Buch, ein Werk, das man schaffen will – nicht wahr, Dabouis – das in die Geschichte der Kunst Frankreichs eingehen wird?

Wir hungerten nach Freiheit und hassten Deutschland, das sie uns genommen hatte. Als Reaktion und Gegengift gegen das Verdorren durch den Hass, stieg plötzlich Zärtlichkeit auf und eine sehr starke und süße Inbrunst erblühte, die Frankreich hieß. Wir wussten, dass wir für Frankreich Zeugnis abgelegt hatten. Das Exil bekam einen Sinn, der uns die Kraft gab, es zu ertragen. Morgen schon oder bald würden wir den Mut haben, bis zum Abend zu marschieren. Wir würden dem Boche nicht den Gefallen tun zu krepieren. Und später würden wir uns bemühen, irgend etwas zu tun, mehr als früher, für das Vaterland.

Darin lag unsere Kraft. Und von ihr sprachen wir auch ständig. Wir strebten zu dem, was uns gemeinsam war, zu dem, was uns einte. Wir versuchten Zusammenstöße zu vermeiden. Das war nicht immer möglich. (…) Aber alle lernten rasch sich zu beherrschen. Hie und da war dieser Gottesfriede nicht allein eine Haltung des höflichen und vernünftigen Opportunismus: Hie und da näherten sich die Anschauungen, die Übertreibungen wurden schwächer. Der Bürger gab das Klischee vom Bolschewiken mit dem Messer zwischen den Zähnen auf. Der Kommunist begriff, dass ein Bourgeois nicht zwingend ein idiotischer Egoist, ein rückständiger Konservativer sein musste. Was die religiösen Gegensätze betrifft, habe ich den Eindruck, dass sie niemand mehr interessierten.

Wenn die Gelegenheit dazu aufforderte oder dazu einlud, wurde diese Kameradschaft zur Brüderlichkeit. Sie begann in den geschlossenen Gruppen, die sich nach bestimmten Wahlverwandtschaften bildeten, aber sie verstand auch, sich auf unsere ganze Gemeinschaft zu erstrecken. Und wenn ich auch niemals vergessen werde, wie unsere Halle trotz unseres Mutes, trotz unserer Weigerung aufzugeben, düster und traurig sein konnte, werde ich um so mehr das innere Licht und die Freude der zwei Weihnachtstage von 1944 nie vergessen. Jeder spürte im Blick des Kameraden, dem er begegnete, das Licht eines Herzens von gutem Willen. Jeder fand für jeden ein Wort der Sympathie, der Freundschaft. Wer hatte, gab. Die Welt hörte auf, hässlich zu sein. Die Welt fand ihre Schönheit durch die Tapferkeit von Herzen wieder, die verstanden hatten, menschlich zu bleiben.

Am 8. April 1945 ändert sich unser Leben. Ungefähr 200 Häftlinge kommen aus Lagern zu uns, die durch den alliierten Vormarsch erreicht oder bedroht sind. Es sind Polen, Russen, Ukrainer, Ungarn und – unter ihnen verloren – etwa zehn Franzosen. Wir sind vor Entsetzen erstarrt. Was wir sehen sind Skelette. Sie haben wahnsinnige oder tote Augen. Sie sind eingehüllt in den Gestank der Dysenterie. Sie stürzen sich wie Irre auf den Kaffee, auf die Brotschnitten. Einer der Franzosen betritt mit mir unsere Halle: ,,Aber es ist ja hell bei euch! Und ihr habt Betten! (…) Ihr habt keine Wanzen! Und sie lassen euch nicht vor Hunger krepieren! Und ihr habt nur einen einzigen SSler im Rücken! Aber das ist ja das Paradies!“ Und ich erinnere mich an die Worte unseres ersten Lagerschreibers: „Hier seid ihr in einem Sanatorium!“ (…)

Gegen Ende April verlassen wir Landsberg und kommen nach Kaufering. Es ist der Augenblick, wo wir Wagner zum letzten mal sehen. Er versichert uns, dass wir unter den Schutz des Roten Kreuzes gestellt würden. Das ist falsch. In Kaufering finden wir uns wieder in den Händen der SS. Das letzte Wort Wagners ist eine Lüge. Dann läßt sich unser früherer Lagerführer krank schreiben, was ihm ermöglicht, sich in einem für sicher gehaltenen Versteck zu verbergen. Seine letzte Handlung ist eine Feigheit. Und das war eine repräsentative Stütze des nationalsozialistischen Systems.

In Kaufering machen wir 21 Stunden lang die Erfahrung, unter welchen Verhältnissen die Juden untergebracht waren. Wir leben in Buschmännerhütten. Glücklicherweise nähert sich der Sommer. Im Winter hätte uns der flüssige und vereiste Schmutz überschwemmt. Dann kommt der Marsch nach Dachau und Allach. In der Nacht müssen wir uns gegen die Diebstahlsversuche wehren, die in brutaler und beunruhigender Weise von gewissen unserer neuen Kameraden unternommen werden, die mit uns evakuiert werden. In Allach pfercht man uns in Holzbaracken zusammen, mit Fenstern, die einfache Luken sind, vier Meter vom Boden entfernt. Die Hitze ist erdrückend und es ist erst Anfang Mai. Wir denken an unsere schöne Turnhalle in Landsberg. Wieder können wir sagen, dass wir im Unglück Glück gehabt haben.

Eines Nachts fallen einige Geschosse auf das Lager. Niemand von uns wird getroffen. Am nächsten Morgen ist die SS verschwunden. Die Amerikaner rücken ein. Sie stellen Wachen um das Lager, nehmen einige SS-Leute fest und richten sie hin. Sie impfen und desinfizieren uns, lassen einige Gruppen hinaus, um sich bei den Deutschen zu verpflegen und im Übrigen sind sie an uns nicht interessiert.

Um den 13. oder 14. Mai kommen Doktor und Madame Fric mit ihrem Personal, bewundernswert in ihrer Opferbereitschaft und Geschicklichkeit, um die Auvergnaten (Bewohner des Departement Auvergne, Südfrankreich) und „Assimilierten“, zu denen ich gehöre, zu holen. Dann kommt die Rückfahrt in Etappen und mit unvergesslichen Empfängen in Straßburg, Cemay, Belfort, Besangon, Clermont, Royat. Aber das Schönste, das wir gesehen haben, so schön, dass uns Tränen in die Augen gestiegen sind und Schluchzen in die Kehle, das war die junge Armee, die Jugend Frankreichs, die Jungen von 18, 19, 20 Jahren in Württemberg, in Baden, im Schwarzwald. (…)

Die Freude der Wiederkehr, das relative gegenwärtige Wohlbefinden dürfen uns nicht dazu führen, dass wir vergessen. Vergessen wir nicht: Wir, die Häftlinge von Landsberg am Lech, wie auch alle anderen Häftlinge, wurden nach dieser deutschen Methode behandelt, die von Anfang an die moralische Substanz des Gegners angreift, von Anfang an den Versuch betreibt, uns zu reizen, uns zu beherrschen, uns endgültig zu Boden zu werfen. (…) Sie wollen uns unserer Persönlichkeit berauben, die der Boden ist, aus dem sich die Möglichkeiten unseres Widerstandes nähren. Sie glauben so die Ausbeutung unserer Arbeitskraft zu erleichtern – Achtung! – einer Sache, die nicht die unsere ist, die der Feind der unseren ist: Wir sind gezwungen, unsere eigene Vernichtung zu beschleunigen. Wir werden gerade so hinreichend in Form gehalten, um die gewünschte Leistung zu sichem. Wenn wir unter der Last zusammenbrechen. unterzeichnen wir praktisch unser Todesurteil.

Mögen die relativ schwachen Verluste im Lager Landsberg nicht zu optimistischen Verallgemeinerungen führen. Ich betone nochmals, dass von 6.500 politischen Deportierten von Puy-de-Dome nur 680 Ende Juli 1945 zurückgekehrt sind. Und in welchem Zustand waren jene, die zurückkehrten?

Deutschland hat alles getan, um Frankreich und die anderen zeitweiligen Opfer zu schwächen. Es hat alles getan, sie in die Enge zu treiben, sie an den Abgrund zu stoßen, sie in den Abgrund zu stürzen. (…) Der brutale Druck, der die Lager bis zum letzten Tage niederhielt, ist nicht hinreichend mit Grausamkeit und Sadismus erklärt. Die großen nationalsozialistischen Führer hatten präzise und praktische Ziele vor Augen und hatten entsprechende Befehle gegeben. Bis zum letzten Tag, bis zur letzten Stunde, letzten Handlung sind sie die Ungeheuer geblieben, deren Berechnungen und Spekulationen alles vorhersehen und alles vorbereiten wollten: „Die allberechnenden Barbaren“ Hölderlins.

(*)Anmerkung: Eine Sache, „organisieren“ bedeutet, sie sich gegen die offizielle Lagerordnung zu verschaffen, sogar gegen die außerhalb des Lagers gültigen Gesetze, aber dem Ehrenkodex der Häftlinge gemäß. Das Meisterstück im Organisieren in Landsberg war das Abzweigen von zwei Tonnen Kohle ins Lager durch die Geschicklichkeit und Frechheit eines Häftlings. Dazu gehörte viel Mut, denn ein SS-Lagerführer hätte daraus einen Sabotageversuch konstruieren können.

© 2016 bei Manfred Deiler; Alle Rechte der Verbreitung durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger aller Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.